|

A. Das falsche Lob der

Mathematik

Durch die Verwendung von

Mathematik soll ein Ding namens „exakte Wissenschaft“

zustande kommen. Bloß: Was ist eine exakte Wissenschaft? An und für

sich eine pure Tautologie. Genauso wie „weißer Schimmel“ oder „alter

Greis“. Denn Wissenschaft besteht darin, gerade die Bestimmungen

einer Sache zu erschließen und in Urteile zu fassen, die ihr

und nicht irgend etwas anderem zukommen.

Deshalb erfährt man auch nie, was

denn eine Wissenschaft wäre, die nicht exakt vorginge, und was sie

insofern für Fehler machte. Statt dessen bekommt man jede Menge

Vorteile des Gebrauchs der Mathematik aufgezählt:

l. Zahlen sind genau

Ebenso oft sind sie natürlich

ungenau. Bekannte Frage: Wie viele Stellen nach dem Komma sollen es

denn sein? Genauigkeit ist keine den Zahlen immanente

Eigenschaft, sondern eine an sie genauso wie an andere Bestimmungen

einer Sache zu stellende Forderung.

Beispiel:

I. Freifallende Körper erfahren

eine Beschleunigung von 9,8l m/s2.

II. Demokratien sind

Rechtsstaaten.

Das zweite Beispiel haben wir

natürlich heimtückischer Weise so gewählt, dass keiner die Wahrheit

dieses Urteils bestreiten wird. Aber selbst wenn dem so wäre: dann

würde so ein Zweifler gerade genau wissen, was wir gesagt haben und

er nicht für richtig hält.

Irgendein Unterschied in der

Genauigkeit beider Aussagen ist offenbar nicht zu entdecken. Mehr

noch: jeder Versuch, Aussage II durch Zahlen präziser und schärfer

zu machen, ist albern, geht völlig an der Sache vorbei. Was wollte

man denn hier zählen? Gesetze, Polizisten, Gerichtsverfahren,

Strafgefangene? Davon gibt es in „Unrechtsregimes“ genauso viel. Und

um den Vergleich vollständig zu machen, stelle man sich einmal vor,

was in beiden Sachgebieten eine ungenaue Aussage wäre:

I. Die Beschleunigung ist ziemlich

groß.

II. In der Türkei gibt es wieder

beinahe rechtsstaatliche Verhältnisse.

In beiden Fällen weiß man nicht,

woran man ist; das wird zur Standpunktfrage. Bei I. wird das in der

Natur der hier gegebenen Bestimmung (groß) liegende Bedürfnis nach

Zahlenwerten nicht befriedigt. Es wird von Größe geredet, aber diese

nicht angegeben. Bei II. wird eine Bestimmung angegeben, von der

zugleich gesagt wird, dass sie nicht zutrifft. Genauso gut könnte

man sagen: In der Türkei herrscht keine ordentliche Diktatur mehr.

2. Zahlen sind objektiv

Hier können wir nur unsere

Argumentation von oben wiederholen. Es ist nicht zu sehen, wieso II.

weniger objektiv als I. sein soll, oder wie man II. objektiver

machen könnte. Schlaumeier werden aber vielleicht noch einwenden,

dass sich Zahlen immerhin objektiv ermitteln lassen.

„Objektiv“ soll hier also heißen, dass es Messapparaturen und

-verfahren gibt, die ganz unabhängig von den Wünschen und

Meinungen der Subjekte die in Frage stehenden Größen feststellen,

während eine ähnlich Vertrauen erweckende „übersubjektive“ Prozedur

für „qualitative“ Aussagen nicht zur Verfügung stehe. Bloß: Eben

waren doch noch alle einig, dass Demokratien Rechtsstaaten sind, und

das ganz ohne Messgeräte. Und, noch viel wichtiger: Wenn man

irgendeine Größe messen will, sagen wir die Temperatur, muss man

doch zuallererst wissen, um was es überhaupt geht. Denn das ist

nicht möglich: objektive Zahlen für die Temperatur gewinnen und es

für sehr subjektiv halten, was eine Temperatur ist, ob

eine solche vorliegt, wie sie erfasst werden kann etc. Man braucht

eine ganze Theorie, bevor man Thermometer bauen kann. Der Blödsinn

dieser Vorstellung ist also, dass man seinem Verstand weniger trauen

möchte als einem technischen Gerät, das als Hilfsmittel der

Erkenntnis fungiert. Bloß: Dieses Gerät selbst, genau wie sein

zweckmäßiger Gebrauch, ist eine Leistung des Verstandes. Das ist

bekanntlich der Unterschied zwischen Messgerät und Wünschelrute.

3. Die Sprache der Mathematik

ist eindeutig

Bekanntlich versteht sie deshalb

auch kein Schwein. Wenn irgendwo im Mathematikbuch steht

d/dx

tan x = 1/ cos2x ;

dann ist das dasselbe wie der gute

deutsche Satz

„die erste Ableitung der

Tangensfunktion ist gleich dem Kehrwert des Quadrats der

Cosinusfunktion.“

Weil beide Versionen haargenau

dasselbe besagen, ist keine eindeutiger als die andere.

Der Gebrauch von Symbolen schafft nicht die Eindeutigkeit von

Begriffen und Gedanken, sondern setzt sie voraus; um eine

Notation wie d/dx sinnvoll gebrauchen zu können, muss ich wissen,

was die Ableitung einer Funktion ist. Und wenn ich davon keine

Ahnung oder nur nebelhafte Vorstellungen habe, hilft mir das Symbol

nicht weiter. Das ist in der Mathematik nicht anders als im

wirklichen Leben. Man denke z.B. an die Verkehrszeichen: Wer nicht

weiß, was „anhalten und warten“ ist, kann mit dem Rotlicht einer

Ampel nichts anfangen. Man denke auch an den üppigen Gebrauch von

Symbolen in Pseudowissenschaften: Astrologie, Alchimie, Magie: Hier

sind Symbole Vehikel der Scharlatanerie.

Eine ganz andere Frage ist

es, dass man seine Gedanken durch die Sprache, aber auch durch

Symbole, unvollkommen, etwa mehrdeutig ausdrücken kann. Dann muss

eben zurückgefragt werden, ein paar zusätzliche Sätze sind fällig

etc. Alle Beispiele dafür, wie man durch den Gebrauch der Sprache in

die Irre geführt werden kann („Der Herr traf die Dame mit dem

Regenschirm.“), belegen gerade nicht, wie sie wollen, einen

grundsätzlichen Mangel der Sprache. Um dem Leser mitzuteilen, was

das Missverständnis ist, muss ihm nämlich auch noch schnell das

richtige Verständnis mitgeteilt werden; und siehe da: Das ist

machbar! Im übrigen sollten sich die Freunde der mathematischen

Symbolsprache mal folgendes vor Augen halten. Es gibt kaum ein

Symbol, das so viele verschiedene Bedeutungen hat wie das x der

Mathematiker. In jedem Kapitel eines Buchs, in jedem Buch eine

andere. Sogar in der oben genannten Formel wird x in zweifachem Sinn

verwendet: In Ausdrücken wie tan x kann ich Zahlen für x einsetzen,

z.B. tan 0. Aber dies kann ich bei dx gerade nicht tun, und deshalb

auch nicht bei dem Gesamtausdruck.

Zusatz: Dass Mathematiker

Symbole benutzen, hat praktische Gründe. Diese sind bequemer

zu benutzen als die entsprechenden Wortungetüme, und wenn

Mathematiker sich etwas zu sagen haben, dann Stellen sie sich vor

eine Tafel. Dass sie überhaupt so komplizierte Ausdrücke brauchen,

kommt daher, dass sie mit ihren Gegenständen operieren müssen

Bildung des Kehrwerts, des Quadrats etc. Und solches Operieren lässt

sich eben sehr gut durch das Zusammenstellen von Symbolen zu einer

Formel ausdrücken; man kann damit dann auch gleich rechnen. Dasselbe

gilt übrigens für die Formeln der Chemie.

4. Die Mathematik ist logisch

Dass in der Mathematik keine

Fehlschlüsse vorkommen können, wird wohl niemand behaupten, der sich

einmal ernsthaft um die Materie bemüht hat. Wenigstens an seinen

eigenen Bemühungen gewinnt er ganz schnell Beispiele dafür, wie

leicht man auch hier Fehler machen kann. Und die Geschichte der

Mathematik ist voll davon. Eine andere Sache ist es, dass

Mathematiker sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Sachen stimmen;

insbesondere lassen sie nichts ohne Beweis

durchgehen. Aber bitteschön: Was sollte denn andere Wissenschaften

davon abhalten, auf ihrem Gebiet ebenfalls auf richtigen Schlüssen

und Beweisen zu bestehen? Und im übrigen sind diese Dinge noch nicht

einmal Spezifika der Wissenschaft, sondern an der Tagesordnung, seit

die Menschheit das Neandertal verlassen hat. Schon die Kinder

wissen, wann etwas „logo“ ist. Gemeint ist mit diesem Lob der

Mathematik wieder eine ziemlich krumme Vorstellung. Nämlich dass

sich die Argumente der Mathematiker

überprüfen ließen, und zwar

nicht so, dass man sie

nachvollzieht,

also mitdenkt.

Sondern so, dass man die Richtigkeit eines Beweises feststellen

könne, ohne sich auf seinen Inhalt einzulassen: ganz „formal“, und

daher „objektiv“. Das geht weder in der Mathematik noch sonstwo.

Denn was da verlangt wird, ist ein Widerspruch: man soll

richtig denken, ohne

etwas zu denken, also

ohne überhaupt zu

denken.

Formale Richtigkeit - ein

Unsinn

Die Vorstellung, dass dieses

falsche Ideal formaler Richtigkeit wenigstens in der Mathematik

praktiziert werden könne, pflegt sich auf einen weiteren Unsinn zu

berufen. Nämlich dass die Mathematik keine Gegenstände und Inhalte

habe. Bloß: Womit befassen sich denn die Mathematiker dauernd? Die

Theorie der Differentialgleichungen zum Beispiel befasst sich mit

den Differentialgleichungen. Was denn sonst! Und dass

Differentialgleichungen keine Kohlköpfe sind und keine politischen

Systeme, heißt noch lange nicht, dass sie nichts wären; sie sind

eben etwas anderes. Und wenn jetzt einer wissen will, was es mit

diesen Differentialgleichungen auf sich hat können wir ihm bloß

raten, die einschlägige Theorie zu studieren.

Wissenschaftliche Willkür feiert

die Mathematik als ihr Hilfsmittel

Die Gründe, die für den Gebrauch

der Mathematik angeführt worden sind, sind samt und sonders nicht

stichhaltig. Ihnen gemeinsam ist der Wunsch. in der Mathematik ein

Mittel zu haben, das anständige wissenschaftliche Ergebnisse

garantiert, also von sich aus und automatisch dafür sorgt,

dass richtige Urteile zustande kommen und Fehlschlüsse vermieden

werden. Bloß: Wenn man richtige Ergebnisse haben will, ist es doch

überhaupt nicht klar, ob die Mathematik dabei im konkreten Fall auch

nur die geringste Hilfestellung bietet. „Richtig“ heißt doch,

wir sprachen eingangs schon davon, dass die Ergebnisse tatsächlich

Bestimmungen der untersuchten Sache sind, dass sie zutreffen,

also spezifisch sind. Und warum sollte eine x-beliebige Sache

ausgerechnet mathematische Bestimmungen haben? Umgekehrt: Wenn ein

Wissenschaftler sich - beispielsweise aus den oben betrachteten

Gründen - dazu entschließt, auf seinen Forschungsgegenstand mit

mathematischen Methoden loszugehen, dann leistet er sich ein

Vorurteil. Denn diese Wahl der Methode begründet sich nicht aus

seiner Kenntnis der Sache, sondern soll ihm, wie er selbst

versichert, erst zu solchen Erkenntnissen verhelfen. Er fängt also

die Wissenschaft damit an, dass er festlegt, wie seine

Resultate aussehen sollen - und das ausgerechnet zu dem

Zweck, solche Ergebnisse erst zu kriegen.

Die Mathematik wird auf diese

Weise das Gegenteil von dem, was sie angeblich ist. Sie dient nicht

als Instrument größerer Exaktheit, sondern als ein Medium, in dem

der Forscher ausdrückt, wie er die betrachteten Gegenstände sehen

will. Am Anfang steht so die Willkür: Sowenig es klar sein

kann, dass sich der Untersuchungsgegenstand überhaupt

mathematisch erfassen lässt, sowenig ist klar, was für

mathematische Qualitäten ihm im einzelnen zugeschrieben werden

können. Das ist also eine Frage des Interesses eines solchen

Wissenschaftlers; er entscheidet, dass und wie er eine Sache als

Größe, als Funktion usw. sehen will. Die Objektivität der

Wissenschaft ist somit beim Teufel, bevor sie überhaupt angefangen

hat. Und was dann nach solchen Ansätzen kommt, macht die

Gesamtveranstaltung auch nicht besser: Da beschäftigt man sich

fleißig mit dem Material, um seine sehr subjektiven

Ausgangsvorstellungen mit Leben zu erfüllen.

Übrigens: Hartgesottene Vertreter

dieser Willkür in der Wissenschaft wollen die Sache mit der

Exaktheit dann auch lieber sehr viel enger verstanden wissen. Die

Mathematik soll diesen Skeptikern zufolge nicht mehr zur Richtigkeit

der Theorie beitragen, sondern lediglich helfen, die Hypothesen, die

man sich frei und nach Belieben ausdenkt, „stimmig“ und „wasserdicht“

zu formulieren. Diese Vorstellung grenzt nun aber wirklich schon an

Idiotie: Richtig sollen die eigenen Gedankenkonstrukte nicht sein,

aber in sich stimmig. Im Ernst: Warum machen solche Freunde

subjektiver Geistesfrüchte nicht die Auflage, dass dieselben in

Gedichtform, in Hexametern oder sonstwie streng geregelt in die Welt

gesetzt werden?

Im Folgenden soll an drei

Beispielen gezeigt werden, was für unwissenschaftliche

Betrachtungsweisen Volkswirte produzieren, wenn sie sich so ganz

exakt ans Werk machen. Dabei wird sich auch ein Einwand von selbst

erledigen, den mancher Leser vielleicht jetzt noch hat. Der Einwand

nämlich, dass mit dem Entschluss zur Mathematik noch „nicht viel“

gesagt sei. Diesbezüglich sei vorerst nur an zweierlei erinnert.

Erstens soll nach allgemeiner Meinung doch mit der Mathematik

„furchtbar viel entschieden sein, nämlich der wissenschaftliche

Charakter der ganzen Veranstaltung. Und zweitens ist es eben einfach

nicht wahr, dass die Mathematik „nichts“ ist. Sie handelt zum

Beispiel von Quantitäten und deren Gesetzen, und unser erstes

Beispiel wird gleich zeigen, wie sehr man die Welt und seinen

eigenen Verstand vergewaltigen muss, um ökonomische Größen zu

entdecken, die gar nicht da sind.

B. Drei Beispiele

Beispiel l: Das Sozialprodukt

oder die Wirtschaft als Zahl

Das Sozialprodukt kennt heute

jeder; es steht mindestens so oft in der Zeitung wie der

Bundeskanzler. Denn es handelt sich um die „wichtigste Kennziffer

des Wirtschaftsgeschehens“.

Bloß: Wieso soll es denn überhaupt

eine Größe geben, die ausdrückt und zusammenfasst, was

wirtschaftlich los war während eines Jahres die also die Ökonomie

insgesamt zu charakterisieren imstande ist. Auch wenn es bei

mancherlei technischen Dingen - vom Wechselstrom bis zur

Benzinqualität - solche Kennziffern gibt, ist deren Existenz keine

Selbstverständlichkeit, die überall zuträfe. Schließlich gibt es

auch keine Zahlen, die überzeugend auszudrücken vermöchten, wie etwa

die weltpolitische Situation oder der Geisteszustand der Menschheit

beschaffen ist.

Wie kommt also ein Ökonom auf die

gewünschte wirtschaftliche Kennziffer? Leider so, dass ihm der

Wunsch als Vater aller weiteren Gedanken völlig ausreicht. Hier wird

also nicht die Wirtschaft analysiert und dabei eine Größe entdeckt,

auf die es wesentlich ankommt. Sondern hier wird umgekehrt und sehr

willkürlich ein Gesichtspunkt konstruiert, der die

angestrebte Quantifizierung zu liefern verspricht.

„Wir betrachten die gesamte

Volkswirtschaft - modellhaft vereinfacht - als eine einzige

Riesenunternehmung, die durch einen Kasten dargestellt wird, von

dem wir zunächst nicht wissen (wollen) was in seinem Inneren vor

sich geht. Auf der einen Seite geht ein Input ein und auf der

anderen Seite kommt in einer Periode (zum Beispiel in einem

Jahr) durch die Produktion m der Riesenunternehmung

Volkswirtschaft ein Output heraus. Hinsichtlich des Output

nehmen wir zunächst in extremster Abstraktion an, dass nur ein

einziges Universalgut hergestellt wird, das sich für alle

denkbaren Verwendungszwecke gleich gut eignet. Wir wollen das

Gut Sozialprodukt nennen.“ (Bartling-Luzius, 22)

Gegen diese Definition des

Sozialprodukts ist nun nicht einzuwenden, dass die Realität zu sehr

„vereinfacht“ und in diesem Sinne "abstrakt" dargestellt wird.

Sondern dass hier zu einem ganz verkehrten Gedanken

aufgefordert wird. Man soll sich eine Vorstellung von der Wirtschaft

machen - aber ausdrücklich ohne etwas von ihr wissen zu wollen.

Drastischer kann man die Unwissenschaftlichkeit dieses `Vorhabens

nicht charakterisieren. Aber weil das so schlecht geht - sich eine

Wirtschaft zurechtphantasieren, aber immerhin noch eine

Wirtschaft -, wird explizit angegeben, wo man lügen muss Man

soll so tun, als ob ein Universalgut hergestellt würde. Man soll

also das was zu beweisen wäre, nämlich dass die Wirtschaft eine

einheitliche und insofern bezifferbare Leistung hat, einfach mal

voraussetzen, und das sogar trotz eingestandenen Widerspruchs

zur Realität.

Man sieht hier, wie das Ideal

mathematischer Exaktheit die Ökonomen dazu treibt, sich höchst

unexakte Gedanken zu machen. Der Einfall, die Wirtschaft in eine

Zahl zusammenzufassen, hat die Ökonomen auf den Blödsinn eines

Universalgutes gebracht, und dieses Universalgut wird sie jetzt

zu weiteren drolligen Bocksprüngen veranlassen. Denn die Frage,

wieviel Universalgut alias Sozialprodukt herauskommt, ist ja eben

deshalb alles andere als leicht zu beantworten, als dieses schöne

Universalgut ganz gewiss weder von VW noch von Maggi produziert

wird.

Die übliche Ausflucht ist nun,

einfach jedes Gut, es mag sein, was es will, als ein Stück

Universalgut zu betrachten. Das Sozialprodukt „stellt die

Summe aller Güter und Dienstleistungen dar“ (Henrichsmeyer,

247). Nun bringt diese glückliche Antwort auf die Existenzfrage

des Sozialprodukts - einfach festzulegen, dass alle Güter und

Dienstleistungen zusammen dieses Universalgut darstellen - wieder

die allergrößten Probleme mit sich:

Problem Nr. 1 ist, wie es

so schön heißt, technischer Natur.

„Will man zu Gesamtgrößen

für eine Volkswirtschaft gelangen, so versagt das Verfahren, mit

Hilfe physischer Mengeneinheiten zu messen, völlig. Es muss dann

eine allen Gütern gemeinsame, Messbare und additive Eigenschaft

gefunden werden.“ (Stobbe, 285)

Man kann nicht Apfel und Birnen,

Haarschnitte und Beerdigungen einfach zusammenzählen, um eine runde

Summe zu erhalten. Hier wirkt sich die mathematische Exaktheit

leider sehr störend aus. Zwar liefert sie einem die Vorstellung

einer Summe (gut!), aber leider auch ein paar Rechenregeln

dazu (schlecht). (Wir erinnern hier an die gutwillige Meinung,

dass mit der Übernahme mathematischer „Denkformen“ noch

„nichts entschieden“ wäre. Eben doch! Um den ganzen Plunder, der in

der Ökonomie vorkommt, unter die Vorstellung einer mathematischen

Summe zu subsumieren, müssen, eben weil eine Summe auch etwas

Bestimmtes ist und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat, schon noch

ein paar Anpassungen vorgenommen werden.)

Problem Nr. 2 ist die heiße

Frage, was alles in diesen Summationsprozess eingehen kann und

darf.

Gerade weil die Wirtschaft weder

eine Riesenunternehmung noch überhaupt ein schwarzer Kasten ist, ist

völlig offen, was man als ihren Output ansehen soll. Gehören Apfel

und Birnen dazu? Klar. Haarschnitte und Beerdigungen? Dito. Aber wie

steht es mit Herbstmanövern und Bundestagsreden? Oder was ist mit

Teach-ins oder Flugblättern der MG? Sicherlich alles „produzierte“

Dinge und sicherlich auch alles „nützlich“, zumindest in den Augen

dessen, der sie produziert. Angesichts dieser doppelten

Schwierigkeit entschließt sich die wissenschaftliche Ökonomie - und

hier handelt es sich wirklich um einen Entschluss, um eine durch

kein einziges sachliches Argument zu stützende Festlegung -, die

Lösung wiederum mithilfe des Ideals mathematischer Exaktheit

zu finden. Zahlen will man haben, und deshalb nimmt man

einfach, was an Zahlen ohnehin existiert. Nämlich die Preise von

Gütern und Dienstleistungen.

„Statt solcher technischen

Attribute (Pfund Äpfel; Stück Beerdigung) verwendet man als die

gesuchte Eigenschaft trotz aller damit verbundenen Nachteile die

Marktpreise der Waren.“ (Stobbe, 285)

Das ist zwar nicht logisch, aber

konsequent. Denn die Frage nach der zu messenden Qualität -

also Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Outputs zu sein - wird

hier ersetzt durch ein Messverfahren, das als einzigen

Vorteil haben soll, durchführbar zu sein. Alles, was einen Preis

hat, ist eben dadurch auch schon als Bestandteil des Sozialprodukts

qualifiziert. Und das erledigt ganz en passant auch Problem Nr. l.

Als Preise sind natürlich alle Güter aufsummierbar. Weil aber Preise

nicht dazu gemacht werden, einem Ökonomen die Bildung des

Sozialprodukts zu erleichtern - Preise sind eine praktische

Angelegenheit, über sie macht der Warenbesitzer seinen Gewinn

-, zeitigt diese saubere Lösung gleich eine Latte neuer Probleme.

Zum Beispiel: Es gibt Dinge, die, weil nicht für Verkauf und Gewinn

bestimmt, keinen Preis haben, aber von Ökonomen gern

eingeschlossen würden, weil sie nach landläufiger Meinung mindestens

so wertvoll sind wie alles was für Mark und Pfennig feilgehalten

wird. Da gibt es das segensreiche Wirken des Staates, von den

Autobahnen und Schulen bis zu den weniger fasslichen Gütern der

Sicherheit oder der Ordnung. Oder da gibt es die tüchtige Hausfrau,

die die Waschmaschine bedient, Äpfel im eigenen Garten erntet und

jede Menge Mutterliebe verstreut. Zum Beispiel: Dass sich Preise

verändern - und zwar ganz einfach deshalb, weil das Geld

Gegenstand ökonomischer Interessen und kein Messgerät der

Forschung ist -, ist dem Ökonomen Anlass zur Frage, ob denn die auf

dem Markt anzutreffenden Preise wirklich wiedergeben, mit welchem

Gewicht ein Produkt dem Sozialprodukt einzugliedern ist. Soll man

die aktuellen Preise nehmen, oder sind die von l955 richtiger? Und

wie berücksichtigt man, dass seitdem die Milch dünner und die Autos

dicker geworden sind?

Zusammenfassung:

Das Streben nach mathematischer

Exaktheit führt zu allergrößter Konfusion, Willkür und Streit. Und

das eben deshalb, weil dieses methodische Ideal das Gegenteil einer

anständigen wissenschaftlichen Befassung mit den Gegenständen ist.

All die Sorgen um Messbarkeit, richtige Preise, statistische

Prozeduren etc. bringen einen Ökonomen nie auf den einfachen

Gedanken, dass er vielleicht etwas Falsches, eine nicht existente

Größe zu ermitteln sucht. Vielmehr sieht er sich bestätigt darin,

dass es eben nicht leicht sei, aber umso wichtiger, sich um

Genauigkeit zu bemühen. Ganz unangezweifelt und eher noch bestärkt

geht deshalb die ideologische Botschaft,

der Inhalt des ganzen Rechenwerks, aus solchen Schwierigkeiten

hervor. Die Botschaft nämlich, dass die Wirtschaft insgesamt genauso

zu betrachten sei wie irgendein Produktionsprozess, den einer

unternimmt, damit hinterher ein Produkt herauskommt.

Dieses falsche Dogma von der

Wirtschaft als ertragbringender Veranstaltung erhält Glaubwürdigkeit

dadurch, dass man es mathematisch fasst, also sich bemüht, die Größe

des fiktiven Ertrags möglichst exakt auszurechnen.

Und angesichts dieser

hochwissenschaftlichen Lüge gilt die schlichte Wahrheit als

unwissenschaftlich, dass nämlich die Wirtschaft keine

Gemeinschaftsveranstaltung ist, sondern sich durch Konkurrenz

auszeichnet, und dass ihre Leistungen in dicken Profiten und

massenhaftem Elend bestehen.

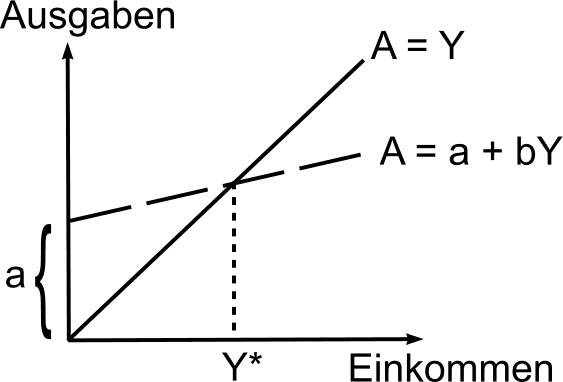

Beispiel 2: Die

Einnahmen-/Ausgaben-Analyse oder die Wirtschaft als Punkt und Kurve

Am Beispiel des Sozialprodukts

haben wir jetzt gesehen, wie der Makroökonom fiktive Größen

in die Welt setzt. Genauso wie er sich beim Sozialprodukt vorstellt,

dass die Wirtschaft insgesamt ein Ergebnis habe, so stellt er

sich nun unter den Titeln gesamtwirtschaftliches Einkommen (Y) und

gesamtwirtschaftliche Ausgaben (A) vor, dass die Wirtschaft

insgesamt - so wie jeder Arbeiter, Kapitalist, Rentenempfänger - ein

Einkommen und daraus zu tätigende Ausgaben habe. Zwischen diesen

beiden Größen Y und A möchte er als nächstes eine

Funktionsbeziehung entdecken. Die Verwandlung der Wirtschaft in

ein Fabelreich von Größen, die als gesamtwirtschaftliche an keiner

Stelle im Wirtschaftsprozess eine Rolle spielen können, ergänzt er

um das Programm, eben diese Abstraktionen mit eigenem Leben

zu erfüllen: nämlich sie als solche aufeinander einwirken

oder voneinander abhängen zu lassen. Er möchte z.B. jetzt das

gesamtwirtschaftliche Einkommen zum Grund dafür machen, dass die

gesamtwirtschaftlichen Ausgaben so und so hoch sind:

„Die Formulierung solcher

Hypothesen in der Form mathematischer Gleichungen nennt man

Verhaltensgleichungen. Sie schildern die verhaltensbedingte

Abhängigkeit der Zielgrößen von den jeweiligen Determinanten.“

(Münnich, 26)

Um sein wissenschaftliches Ziel,

die eine makroökonomische Größe als durch die andere bestimmt

darzustellen, plausibel zu machen, lässt er sich das Verhalten

der Leute einfallen. Das ist schon komisch: Denn wie sollte sich

irgendein lumpiges Wirtschaftssubjekt zu solchen Abstrakta

wie Volkseinkommen und gesamtwirtschaftliche Ausgaben verhalten?

Aber noch schlimmer: „Verhaltensbedingte Abhängigkeit des A von

der Determinante Y“ heißt das widersprüchliche Programm. Hier

müsste sich der Ökonom logischerweise entscheiden: Entweder ist das

Verhalten der Leute dafür verantwortlich, was los ist auf der Welt,

oder die eine Größe für die andere. Entweder ist das

Wirtschaftssubjekt mit seinem Verhalten entscheidend für die

Volksausgaben A. Oder die Ausgaben A sind bestimmt durch das

Einkommen Y; dann ist das Wirtschaftssubjekt mit seinem Verhalten zu

den Zielgrößen als bedeutungslos erklärt für den Zusammenhang von A

und Y.

Schon die Bezeichnung „Verhalten“

ist verkehrt, die ganz davon absieht, dass und zu welchem Zweck

die Leute für Lohn arbeiten, Sparren, Gewinne machen, Geld anlegen

etc. Auf diese selbstgeschaffene Inhaltslosigkeit kommt es

dem Ökonomen aber offensichtlich an. Er benutzt das Verhalten als

Appellationsinstanz: Er will die Ausgaben A als Funktion des

Einkommens Y darstellen. Aber weil er für diesen Zusammenhang auch

nicht die Spur eines Arguments hat, eröffnet er mit dem Hinweis auf

das Verhalten der Leute eine Möglichkeit, sich bei dieser Funktion

etwas zu denken. Irgendwie, soll man sich vorstellen, könnte

es ja sein, dass die Leute dafür sorgen, dass aus dem Y ein A wird -

wenn schon das Y selber kaum etwas bewegen kann. Und mit demselben

Irgendwie ist auch für jeden die Brücke zu seinen eigenen

alltäglichen Aktionen geschlagen: Wenn bei Muttern daheim Einnahmen

und Ausgaben zusammenhängen, wird's in der großen Welt wohl ähnlich

sein.

„Die Höhe der Ausgaben ...

hängt von der Höhe des Einkommens ... ab.... Die

gesamtwirtschaftliche Ausgabenfunktion lautet daher A(t) =

A(Y(t)).“ (Münnich,101)

Wir bemerken am Rande, dass die

Sache mit dem Verhalten jetzt erst mal wieder rum ist. Die

Wirtschaftssubjekte haben ihre Schuldigkeit getan. Ab jetzt hat die

Mathematik das Wort, und der Gebrauch von deren Symbolik

stiftet mindestens soviel Vertrauen wie der Appell an das

ungebildete Vorstellungsvermögen.

Schöpfung einer Funktion aus dem

Nichts

Weil die Welt, zu der sich der

Ökonom emporgearbeitet hat, aus Größen

besteht, ist die Inkarnation des Abhängigkeitsgedankens eine

mathematische Funktion. Eine solche schreibt er an - oder?

Mitnichten. Was hier mit A = A(Y) notiert wird, ist nicht

eine bestimmte Funktion. Die Buchstaben stehen nicht wie

sonst in der Mathematik für etwas wohl Definiertes, beispielsweise

einen Rechenausdruck, der den Zusammenhang zwischen den Größen A und

Y tatsächlich angeben würde. Die Symbole, so solide und für den

Laien ehrfurchtsheischend sie auch aussehen mögen, stehen dafür,

dass der hierher gehörige Rechenausdruck erst noch gefunden werden

muss: Was diese Zeichen bezeichnen, weiß noch kein Mensch -

und trotzdem stehen sie da.

„Die Art der Beziehungen,

die auf der allgemeinen Schreibweise der Gleichung nicht

ersichtlich ist, muss im konkreten Fall genauer angegeben (oder

spezifiziert) werden.“ (Stobbe, 5)

Die Frage, welche Funktion

die Funktion A(t) = A(Y(t)) eigentlich sein soll, zeigt, dass er mit

letzterer nicht ein Gesetz der Realität ermittelt hat, sondern

Gesetzmäßigkeiten konstruiert nach dem aberwitzigen Prinzip:

Erst denke ich mir eine Sache aus -,das Verhalten der

Wirtschaftssubjekte ist (irgend)eine Funktion' -, und dann

denke ich mir auch noch aus, um welche es sich dabei handeln

soll. Schon drollig, wie der Ökonom diese Verdrehung selbst

kommentiert: „Allgemein“ nennt er den Vorsatz, den Größen

einen Zusammenhang zu verpassen, und die Forderung nach „Konkretheit“

steht dann dafür, sich die Ausgestaltung vorzubehalten. Das geht

z.B. so:

„Wenn wir aber sowieso eine

solche Stilisierung A vornehmen müssen, dann ist es zweckmäßig,

diese so einzurichten, dass sie alle wünschenswerten

mathematischen Eigenschaften aufweist, die keine Verfälschung

der ökonomischen Aussage herbeiführen.“ (Münnich, 39)

Ganz unverblümt propagiert der

Volkswirt, dass Wissenschaft sich beim Stilisieren keinen Zwang

anzutun braucht. Zwar weiß er nicht, wie die Funktion

ausschaut, aber wünschen tut er sich halt eine lineare

Funktion. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sich eine solche

aus dem Nichts zu erschaffen:

„Naturgemäß kann man ...

jede Funktion ... durch eine Gerade anpassen.“ (Münnich,

39)

Was will er eigentlich

an was anpassen? Ausgerechnet eine Funktion, die er nicht

kennt, also die unbekannte Kurve an seine gewünschte und

deshalb als sinnvoll bezeichnete lineare Funktion:

„wir gelangen somit zur

Gleichung A(t) = a + bY(t).“ (Münnich, 102)

Frisch erfunden und schon

interpretationsbedürftig

Angesichts der Genese dieser

Gleichung ist der Wunsch des Ökonomen sehr verständlich, zu

erklären, was sie nun überhaupt sagen soll.

„Den ersten Summanden a der

rechten Seite der Gleichung bezeichnen wir als die autonomen

Ausgaben, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass dieser Teil

der Ausgaben von der Höhe des Volksein-kommens unabhängig ist.“

(Münnich, 102)

Drollig sind diese autonomen

Ausgaben klein a schon: Herr Münnich vertraut darauf, dass sich

niemand mehr so genau an den Kern seiner Konstruktionsabsicht

erinnert - nämlich dass er A als abhängig von Y darstellen

wollte. Deshalb führt er hier eine autonome Ausgabenkomponente ein -

und sagt selber noch, dass „autonom“ in schlichtem Deutsch

unabhängig bedeutet. Und dieses kleine a soll explizit größer

als 0 sein. Dem Normalverbraucher wird damit zwar das kleine

Kunststück abverlangt, auch noch bei Y = 0, also bei Null Einkommen

munter a DM „autonom“ zu verpulvern. Diesen Unsinn gibt der Ökonom

durchaus zu. Allerdings verweist er diesmal nicht darauf, dass klein

a ökonomisch sinnvoll, sprich in Mutterns Küchenwelt plausibel sei.

Sondern er packt die Sache am genau entgegengesetzten Ende an: Klein

a ist mathematisch notwendig:

„Die Höhe der autonomen

Ausgaben ist daher auch nur eine aus Gründen der Darstellbarkeit

der Geraden erforderliche, rein fiktive Größe.“ (Münnich,

102)

Das ist eine glatte Lüge:

„Darstellbar“ als Gerade wäre natürlich die Funktion A = a + bY für

a = O genauso gut. Dann handelte es sich bloß dummerweise um eine

Gerade, die durch den Nullpunkt (Ursprung) des Koordinatensystems

geht. Und eine solche Gerade will Münnich nun mal nicht haben. (Aus

ähnlichen guten Gründen setzt er einige Einschränkungen über die

Größe von b in die Welt.)

Warum nur?

Wie immer, wenn es in der

Wissenschaft unmotiviert zugeht, sind die höheren Motive schon fast

mit den Händen zu greifen. Münnich hat nämlich noch

eine 2. Gerade in petto und

möchte, dass beide zusammen einen wunderschönen Schnittpunkt

ergeben. Dieser Schnittpunkt

soll genau der Punkt sein, den die Wirtschaft letztendlich annimmt -

wär ja auch blöd, wenn man nur Gleichungen und Geraden hätte, die

nicht gänzlich festlegten, was genau bei der Wirtschaft rauskommt.

Die Gleichung, um die es sich handelt, heißt A = Y. Diese Gleichung

bezeichnet Münnich als „buchhalterisch“,

was besagen soll, dass so

und nur so die

Wirtschaft mit ihren vielen Größen ins Reine kommt. Es kann und darf

nicht sein - will Münnich damit sagen -, dass von dem schönen Y

etwas übrig bleibt oder mehr A zustandekommt, als gewesen ist. In

der Tat: Auch wir können uns nur schwer vorstellen, wo ein

übriggebliebenes Y sich in der Welt aufhalten sollte - oder an

welcher Stelle andererseits ein zuviel ausgegebenes A ein Loch

gerissen hätte. Aber ganz und gar nicht teilen wir die

ideologische Vorstellung,

die hier mit einer Gleichung wissenschaftliche Formen angenommen

hat. Die Vorstellung nämlich, dass die

Wirtschaft ein wohlgeordnetes Gefüge von

Größen, ein ewiger Kreislauf, ein Gleichgewicht sei - oder wie die

ganzen Bilder des Füreinander oder der Harmonie alle heißen mögen.

Die Nutzanwendung dieser sog.

Gleichgewichtsbedingung besteht selbst-redend darin, einen

Gleichgewichtspunkt festzulegen - und das geht so:

„Zur Berechnung des

Gleichgewichtseinkommens setzt man Gleichung l in Gleichung 2

ein und erhält Y(t) = a + bY(t), ... eine Bestimmungsgleichung

für die Größe des Gleichgewichtswertes des Volkseinkommens, den

wir als

berechnen.“ (Münnich,

103)

Das Ziel des Ökonomen, seine Idee

eines Gleichgewichtsvolkseinkommens, d.h. eines Punktes, wo die

Wirtschaft in Ordnung geht, mathematisch vorstellbar zu machen, hat

er mittels des Betrugs erreicht, seine Verhaltensgleichung mit den

„Parameterwerten“ a ≠ 0 und 0 <

b < 1 zu präparieren. Ohne diese methodische Vorschrift an

seine eigene Gleichung, die genau diese Werte von sich aus ganz und

gar nicht notwendig macht, wär's Essig gewesen mit dem Schnittpunkt.

Ganz unverfroren nennt er diese seiner Beweisabsicht entsprungenen

Voraussetzungen der Konstruktion des Schnittpunkts eine

„Schlussfolgerung“ (S. l03) aus diesem - als würden sie sich quasi

als mathematisches Gesetz notwendigerweise aus der einmal erfundenen

Gleichung ergeben.

Und betrachtet man rückblickend

noch mal beide Gleichungen gemeinsam, so zeigt sich der allerdickste

Pferdefuß der ganzen Ableitung:

Die sog. buchhalterische Identität

Y = A sollte ausdrücken, dass A nie und nimmer einen anderen

Wert annehmen kann als eben Y. Die andere, die sog.

Verhaltensgleichung, sollte deshalb immer gelten, weil er sie

empirisch gewonnen haben will. Nur: Wenn die Lösung Y* der

einzige Wert ist, der die beiden Gleichungen simultan erfüllt,

so heißt das eben, dass die beiden Gleichungen für alle anderen

Werte nicht miteinander zu vereinbaren sind. Die Werte von Y,

die die Gleichungen, jede für sich genommen, beschreiben, sind also

ideeller Natur. Und wenn die buchhalterische Gleichung A = Y

- laut Definition - immer erfüllt sein muss, kann die andere,

außer bei Y* nie erfüllt sein. Sie ist also der Unsinn einer

„Gesetzmäßigkeit für das Ausgabeverhalten“, das in dieser Form in

der Realität gar nicht vorkommen kann. Und es muss gelogen sein,

dass die Ökonomen den Verlauf der ganzen Geraden - wie sie nicht

müde werden zu beteuern - durch Beobachtung in der Realität gefunden

haben. Deshalb wird in manchen Ökonomiebüchern diese Gerade auch nur

gestrichelt gezeichnet, was ausdrücken soll, dass sie -

übrigens die einzige empirische Gerade - eigentlich gar nicht

da ist. Das ist aber leider sehr fatal. Fatal für den Schnittpunkt.

Es gibt keine Gerade mehr, die ihn bilden könnte, also auch keinen

Schnittpunkt, also auch kein Gleichgewicht.

Fazit:

Herhalten muss die Mathematik,

um die ideologische Botschaft des Ökonomen in die Welt zu bringen:

die Wirtschaft ist ein Mechanismus. Sie besitzt einen

inneren Zusammenhang, der immer aufgeht, und die Leute bringen mit

dem, was sie wollen, genau jenen Zusammenhang hervor - ihr Wille

passt zum Mechanismus wie die Faust aufs Auge. Ihre

Entscheidungsfreiheit ist mit der Notwendigkeit in Übereinstimmung,

lautet die Moral des Gleichungssystems. Diese verkehrten Ideen des

Volkswirts erhalten dadurch Glaubwürdigkeit, dass er sie

mathematisch fasst: Eine Welt, in der das Zusammenwirken

gegensätzlicher Zwecke erzwungen wird, soll durch die Erfindung

seiner mathematischen Gesetzmäßigkeiten als Sachgesetz und

mathematisch wohlgeordnet denkbar sein. Die Berechenbarkeit soll der

Welt der Wirtschaft die unwidersprechliche Vernunft verleihen und

sie darin als ebenso unanfechtbar wie die Natur darstellen, deren

Gesetze tatsächlich unabhängig vom Wollen Objektivität und

mathematische Gestalt haben.

Beispiel 3: Der

mikroökonomische Optimierungsgedanke oder: Jedes Wirtschaftssubjekt

berechnet immer sein Bestes

Bei allem, was der Mensch so tut

und treibt - Versicherungspolicen kaufen, Geige spielen oder einfach

einen Nagel in die Wand schlagen -, kann er seine Sache gut oder

schlecht machen. Das Prädikat „gut“ verdient er, wenn er das, was

die jeweilige Tätigkeit ausmacht, richtig hinkriegt. Das Prädikat

„schlecht“ verdient er, wenn er den Anforderungen seines Tuns nicht

gehörig nachkommt. Das kann an äußeren Hindernissen, an Unvermögen

oder an Voreingenommenheit durch andere Zwecke liegen. Aber egal.

Was gut ist und was schlecht, bemisst sich jedenfalls an der

auszuführenden Tätigkeit; „gut“ fällt völlig damit zusammen, dass

sie ihrer Bestimmung gemäß und ungestört ausgeführt wird. Man nimmt

sich deshalb auch nicht vor, erstens einen Nagel in die Wand zu

schlagen und zweitens dies möglichst gut zu tun. Der eine Vorsatz

reicht völlig aus, in ihm ist alles enthalten.

Die Mikroökonomie behauptet nun,

das Verhalten der Wirtschaftssubjekte sei damit zu erklären, dass

sie ihre Sache möglichst gut machen wollen: Was auch immer sie tun,

sie optimieren, wie der wissenschaftliche Ausdruck lautet.

Und aus diesem Prinzip soll sich ein Verständnis der jeweiligen

Tätigkeit insgesamt ergeben.

Falsch ist dieser

Optimierungsgedanke, weil er etwas zum allgemeinen Inhalt

wirtschaftlicher Tätigkeit macht, was, wie wir gesehen haben,

überhaupt keine Inhaltsbestimmung von irgend etwas auf der

Welt sein kann. Was die einzelnen Tätigkeiten ausmacht - arbeiten

gehen, Aktien kaufen etc. -, wird so ganz einfach unterstellt; ihre

Spezifik wird keiner Bestimmung und weiteren Erklärung für würdig

befunden. Umgekehrt sollen sich diese ökonomischen Tätigkeiten als

Beispiele, Sonderfälle und Einkleidungen aus dem in dieser

Abstraktheit widersinnigen und inhaltsleeren Tun begreifen lassen,

das darin besteht, es gut zu machen.

Um seine falsche Abstraktion, also

das „gut“-machen als selbständige Tätigkeit, in einen

wissenschaftlichen Gegenstand umzumünzen, beruft sich der

Mikroökonom auf die Mathematik, und zwar denkt er insbesondere an

die folgende Abteilung: Die Mathematik besitzt Verfahren, sogenannte

Extremwerte, also Maxima, Minima, von Funktionen auszurechnen.

Jeder, der eine höhere Schule

besucht hat, kennt die Grundzüge dieser Technik unter dem Stichwort

„Kurvendiskussion“, und er hat sie sicher auch schon angewendet

gesehen. Beispielsweise, um in der Physik bei Wurfparabeln den

höchsten Punkt oder den Winkel größter Reichweite auszurechnen.

Bloß: Wenn die Mathematik so ganz allgemein von Extremwertaufgaben

und Techniken ihrer Lösung handelt, dann ist das noch lange nicht

die falsche Abstraktion der Optimierung, auf die die Ökonomen

hinauswollen. Genauso wie zum Rechnen mit seinen Regeln und

Techniken Zahlen gehören, so gehören zur Kurvendiskussion

ordentliche Kurven bzw. die sie beschreibenden Funktionen. Das sind

die Gegenstände der Mathematik, abstrakte, aber genau bestimmte

Dinge, und sie haben mit der Vorstellung eines „es möglichst gut

machen wollen“ nichts gemein.

Um nun die Sache der Mathematik

als die eigene auszugeben, behauptet der Mikroökonom als nächstes,

dass die von ihm betrachteten Wirtschafts-tätigkeiten darin

bestünden, für eine variable Größe - die sogenannte Zielfunktion -

ein Maximum zu finden. Egal, ob Arbeiten, Einkaufen, Geld anlegen -

dass hier lauter Extremwertaufgaben vorliegen, verkündet die

Ökonomie als hochwissenschaftlichen Aspekt der Sache.

Wie dumm diese Behauptung ist,

sieht man vielleicht am besten am Beispiel einer

Wirtschaftstätigkeit, die tatsächlich ein quantitatives Kriterium

für gutes bzw. schlechtes Gelingen hat. Wenn einer an der Börse

spekuliert, will er einen Gewinn, einen Überschuss in Geld machen.

Und Geld als Zweck hat es nun mal an sich, dass man nie genug davon

kriegen kann. Die Vorstellung, dass so ein Spekulant - oder ein

Kapitalist überhaupt - nach einem Gewinnmaximum strebt, ist aber

eben deshalb grundfalsch: Maßlosigkeit ist das Prinzip

der Profitmacherei, und nicht Streben nach einem maximalen

Gewinn. Und sowenig er vorhat, eine ganz bestimmte Gewinnhöhe

anzusteuern, sowenig hat er auch eine Funktion oder Kurve, die

diesen „richtigen“ Punkt zu ermitteln gestattete. Schließlich heißt

die Sache „Spekulation“ und nicht „Ausrechnen“, wo es um Kauf und

Verkauf der richtigen Papiere zum richtigen Zeitpunkt geht. Hat da

der Verlierer vielleicht vergessen, dass er optimieren wollte? Oder

hat er in der Lotterie des Schicksals die falsche Kurve verpasst

gekriegt?

Lieber einen Mercedes als noch

einen BMW

Die Fortsetzung der Theorie

besteht deshalb notwendigerweise in der Neuschöpfung ihrer

Gegenstände:

„Die von den betrachteten

Wirtschaftssubjekten in der Realität verfolgten Ziele sind nur

Schwer zu fassen und nicht eindeutig formulierbar ... Man kann

allgemein von der Sorge um das Wohlergehen der

Familienmitglieder und somit davon ausgehen, dass der Haushalt

jeweils das ihm am günstigsten erscheinende Gütersortiment

auswählen wird, das er mit dem zur Verfügung stehenden Budget

kaufen kann ... In der älteren Literatur wurde statt der Annahme

der Wahl des bestmöglichen Gütersortiments das Ziel der

Maximierung des Nutzens--im Sinne eines Maximums an erreichter

Bedürfnisbefriedigung-- formuliert. Theoretiker wie Gossen ...

strebten an, den Nutzen der Haushalte in bestimmten

Nutzeneinheiten zu messen ... Deshalb spricht man bei diesem

Ansatz von einer kardinalen Nutzengröße. Diese Bestrebungen

haben nicht den erhofften Erfolg gezeitigt; man hat allgemein in

der Haushaltstheorie zurückgesteckt und beschränkt sich darauf,

Nutzenvergleiche anzustellen ... Man hat sich auf ein ordinales

Nutzenkonzept zurückgezogen, behält jedoch weiterhin dass Ziel

der Maximierung des Nutzens bei, wiewohl dieser nicht in

absoluten Größen gemessen wird ... Am Ergebnis der Analyse

ändert sich dadurch gegenüber den traditionellen Ansätzen nicht."

(Böventer, 11-12)

Natürlich sind die Ziele der

Wirtschaftssubjekte überhaupt nicht schwer zu fassen. Die Leute

werden schon wissen, was sie wollen, und der Ökonom bräuchte sie

z.B. nur zu befragen. Und natürlich weiß er auch ohne diese Mühe

schon, wie die Antworten aussehen würden - aber eben dies stört ihn:

„in der Realität“ gibt's mannigfache Zwecke und Bedürfnisse, aber

weit und breit keine „eindeutige“ Zielfunktion. Diese richtig zu

„formulieren“, ist deshalb die Aufgabe der Wissenschaft.

Für den „Haushalt“ - die

Ökonomen-Stilisierung der einkaufenden und konsumierenden Menschheit

- heißt die einzuführende Größe „Nutzen“. Natürlich unterscheidet

ein Konsument in der Vielzahl der nützlichen Dinge, was seinen

speziellen Bedürfnissen dient und was nicht, oder was ihm dann im

Einzelfall besser oder schlechter gefällt. Und die Schranken seines

Geldbeutels zwingen ihn laufend dazu, beim Einkaufen auf den einen

durchaus gewünschten Gegenstand zu verzichten, damit er sich den

anderen leisten kann. Aber weder die Unterschiede, die das Bedürfnis

macht, noch der Verzicht, den das liebe Geld einem aufnötigt, lassen

sich durch eine Größe namens „Nutzen“ erklären, die mehr oder

weniger vorhanden sein soll. Was sollte das denn auch heißen, dass

ein Auto mir mehr Nutzen brächte als eine Reise nach Teneriffa?

Entweder ich will gar nicht dorthin. Oder ich hätte gerne beides,

aber muss mich aus Geldgründen zwischen diesen so gar nicht

vergleichbaren Dingen entscheiden. Da mag ich dann sogar Gründe

haben, das Auto zu wählen (und in der Regel sind solche Gründe

wiederum aus der Not geboren, also dass ich z.B. das Auto für meine

täglichen Verpflichtungen brauche). Aber ganz gewiss lasse ich das

eine Bedürfnis nicht deshalb unbefriedigt, weil mir das andere ein

„Mehr an Befriedigung“ verschafft. Schließlich ist Hunger auch nicht

schlimmer als Durst und umgekehrt.

Die Modernisierung der

Nutzentheorie: ein Optimum von nichts Bestimmtem

Diese idiotische Vorstellung von

miteinander vergleichbaren Nutzenmengen bzw. Graden der

Befriedigung, die ganz verschiedene Konsumartikel gewähren, ist

absolut notwendig, aber auch völlig ausreichend für die Verwandlung

des Einkaufens in ein Optimierungsproblem. Nichtsdestotrotz haben

die Ökonomen beschlossen, diesen ihren zentralen Fehler noch zu

verbessern. Zum Beispiel haben sich einige daran gestört, dass der

Nutzen, weil er nicht existiert, auch nicht überzeugend gemessen

werden kann. Zwar teilt der Nutzen dieses Schicksal mit sämtlichen

Größen der VWL (siehe Sozialprodukt) aber diesmal sind die Ökonomen

auf den Spleen verfallen, ihr Programm unter ausdrücklichem Verzicht

auf ein Maß des Nutzens durchziehen zu wollen. Die Grundidee ist die

folgende: Man kann eine Gruppe von Leuten sich nach ihrer Größe

aufstellen lassen. Man kann diese Leute aber auch in alphabetischer

Reihenfolge aufstellen lassen. In beiden Fällen kann man dann den

ersten in der Reihe vortreten lassen. Und diese Tatsache, dass eine

lineare Ordnung auch ohne Größenvergleich, sondern eben nach einem

anderen Prinzip herstellbar ist, hat Ökonomen zu dem Einfall

beflügelt, ihr Optimierungsprogramm ohne Nutzengrößen und deren

Vergleich durchzuziehen: Nutzenmaximierung sei hinfort so

verstanden, dass die oberste Position in einer Rangordnung der Güter

gewählt wird.

Die Frage, wie ein Konsument diese

Rangordnung herstellen soll, wollen wir lieber nicht stellen. Die

VWL hält sich für einen Ausbund an wissenschaftlicher Redlichkeit,

wenn sie darüber keine Annahmen macht. Aber dass diese Rangordnung

in jedermanns Hirnkasten existiert, das möchte sie in ihrer

wissenschaftlichen Redlichkeit schon annehmen.

Für weit verdienstvoller hält sie

dann die Frage, wie man denn nun von der Vorstellung einer

Rangordnung den Weg zurück zu den bewährten Kurvendiskussionen der

Mathematik findet, auf die man es ja eigentlich abgesehen hat.

Wir rufen sicher kein Erstaunen

hervor, wenn wir hier zusammenfassend mitteilen, dass dieser Weg mit

geistigen Klimmzügen gepflastert ist, dass er von Studenten der

Mikroökonomie kaum jemals komplett verstanden wird und dass selbst

namhafte Lehrbuchautoren daran scheitern, ihn ihren eigenen

Qualitätsmaßstäben entsprechend darzustellen. (z.B. Böventer S. 6l:

„Das Konzept stetiger Präferenzen ist nicht

ganz einfach, und wir werden deshalb nicht eine allgemeine und

formal präzise Definition dieses Begriffs entwickeln ...“)

Und natürlich handelt es sich um lauter Fehler. Der wichtigste sei

hier mitgeteilt: Wenn wir in unserem Beispiel die Leute in

alphabetischer Reihenfolge antreten lassen, können wir ihnen

anschließend auch Platzziffern verpassen: Amalie = l, Anselm = 2,

Anton = 3 usw. usf. Heureka, schreit der Ökonom, wir sind zurück auf

quantitativem Gebiet!

Bloß: Solche Platzziffern sind nur

eine alternative Manier, die betrachtete Rangordnung auszudrücken

oder festzuhalten. Man benutzt den Umstand, dass die Zahlen

auch eine Ordnung haben,

man stellt gewissermaßen einen Vergleich

an. Aber deswegen kann man sich noch lange nicht alle Qualitäten der

Zahlen zueigen machen. Zahlen geben ein Mehr oder Weniger an aber

was sollte es heißen, dass Anselm mehr ist als Amalie und Anton noch

mehr? Und mit Zahlen kann man rechnen - aber was sollte es heißen,

dass der Anselm zweimal die Amalie ist usw.?

Diesen Unterschied gibt der Ökonom

mit seiner protzigen Differenzierung zwischen „kardinalen“ und

„ordinalen“ Größen selber zu - aber nur soweit er scharf drauf ist,

das leidige Problem mit der Nutzenmessung zu umgehen. Und kaum hat

er für den wissenschaftsstrategischen Vorteil bloß „ordinaler“

Größen genügend Reklame gemacht, vergisst er ganz einfach den eben

noch so wichtigen Unterschied und behandelt seine Platzziffern wie

stinknormale kardinale Größen. Dieses Unterscheiden und

anschließende Vergessen ist das Geheimnis des letzten Satzes im

Zitat: „Am Ergebnis der Analyse ändert sich dadurch gegenüber den

traditionellen Ansätzen nichts.“

Also: Erst soll man glauben, dass

die Konsumenten den Gütern keineswegs einen „Nutzen“ verschiedener

Größe verpassen, sondern nur Indizes oder Platzziffern gemäß einer

Rangordnung - und dann soll man auf einmal glauben, dass es eine

stetige, differenzierbare und mit sonstigen mathematischen

Annehmlichkeiten ausgestattete „Nutzenfunktion“ gibt die die Größe

des Nutzens aus den Quanta der betrachteten Güter zu berechnen

gestattet.

Also erst soll der Konsument bloß

eine Einkaufstüte mit 20 Zigaretten und zwei Pfund Haferflocken

besser finden als eine Einkaufstüte mit 100 Zigaretten und einem

Pfund Haferflocken. Aber dann soll er auf einmal eine Funktion

(Beispiel Böventer S. 89) u = x1 x2 haben,

wobei u = der Nutzen, x1 = die Zigaretten und x2

= die Haferflocken sein sollen. Dass sich jetzt natürlich

wunderschöne Extremwertaufgaben stellen und lösen lassen, glauben

wir ja gerne. Aber dass sich diese wissenschaftliche Leistung einem

Beschiss verdankt, ist selbst im Resultat noch überdeutlich:

einerseits soll der Nutzen eine Zahl sein, bei der man sich nichts

denken dürfen soll; andererseits aber hat der Nutzen jetzt auf

einmal eine Dimension gekriegt, nämlich Stück Zigaretten mal Pfund

Haferflocken, ist also eine sehr substanzielle, wenn auch nicht

unbedingt schmackhafte Sache geworden. Und was ist, wenn unser

Konsument seine Nutzenfunktion zum neuen Jahr auf u = x1

x22 geändert hat? Dann ist Nutzen auf einmal

Zigaretten mal Haferflocken im Quadrat und somit eine ganz andere

Sache als im Jahr zuvor!

Die Wissenschaft hat

festgestellt: Alles bestens auf der Welt!

An den theoretischen Anstrengungen

der Mikroökonomie ist der Anspruch unübersehbar, dass man doch

ausrechnen können müsse, was die Wirtschaftssubjekte tun und

treiben. Wenn aber jetzt, um beim Beispiel Haushalt zu bleiben, der

Käufer aus dem Supermarkt tritt, weiß dann die Mikroökonomie, was in

seiner Plastiktüte ist? Mitnichten. Denn die von der Theorie mit

soviel Mühe erschlossenen Rechenmethoden funktionieren nur, wenn die

eingangs postulierte Nutzenfunktion bekannt ist. Und das wird noch

nicht einmal der größte Angeber unter den Ökonomen behaupten.

Also reduziert sich der ganze

Formelkram, der doch eigentlich zum Rechnen da ist, auf einen

Kommentar zum Weltgeschehen. Den Kommentar nämlich, dass der

Käufer ganz gewiss das innerhalb seiner finanziellen Schranken für

ihn günstigste Warensortiment erworben hat.

Einerseits ist dieser Kommentar

die albernste Tautologie, die man sich vorstellen kann. Denn

natürlich kauft sich keiner Rothändle statt Marlboro, wenn er lieber

Marlboro hätte.

Das ist genauso eine

Schlaumeierei, wie wenn ein Meteorologe nicht eine Wetterprognose

abgeben, sondern sich auf die Auskunft beschränken würde, es käme

immer das Wetter, das sich „durchsetzt“.

Andererseits wird mit dieser

Pseudo-Bescheidwisserei für eine

Interpretation des Kaufens gesorgt, die es

in sich hat. Denn beim Einkaufen ist man mit der Tatsache

konfrontiert, dass die Gegenstände des Bedürfnisses zwar die

Kaufhäuser füllen, aber keineswegs für einen selbst bestimmt sind.

Als Waren haben die nützlichen Dinge die Bestimmung, ihrem Besitzer

Geld einzubringen. Der Kapitalismus produziert massenhaft Reichtum

und trennt ihn von den bedürftigen Individuen. Das mag man einen

Widerspruch nennen oder einfach Scheiße. Aber die Ökonomie

verwandelt dies höchst ungemütliche und keineswegs notwendige

Verhältnis (es wird ja genug produziert) in ein ewiges

Menschheitsproblem, das darin beistehen soll, aus jeweils

beschränkten Gegebenheiten das Beste zu machen. Und so gesehen

geht eine Welt voll Armut und Gewalt schon ziemlich in Ordnung.

Beweisbar ist diese

apologetische Interpretation natürlich nicht. An die Stelle

eines Beweises aber tritt jetzt die Vorschrift, dass sich solche

Weltanschauung nach allen selbstgesetzten Regeln und Schikanen der

Wissenschaft durchführen läßt.

Solche Theoretiker fragen sich

nicht, was der Kauf von Waren ist, sondern wie sich die vorgefasste

gute Meinung davon, der Optimierungsgedanke, immer exakter ausbauen

lässt. Deshalb lassen sie sich erst einen ganz exakten Nutzen

einfallen. Deshalb sind sie so frei, diese Nutzenfunktion als

nächstes durch abstrakte Ordnungen und Hierarchien noch viel exakter

zu untermauern. Und deshalb sind diese Brüder auch so scharf auf

Mathematik.

Zahlen, Funktionen und Gleichungen

sind nicht nur die Insignien und Schaustücke der Gelehrsamkeit,

sondern in der Tat auch die adäquaten Ausdrucksmittel der

Botschaften, auf die Ökonomen scharf sind: lauter Sachgesetze und

Notwendigkeiten, lauter Berechnungsmöglichkeiten und Gleichungen,

die aufgehen - mit einem Wort, die Welt des Klassen-gegensatzes und

der Konkurrenz geht in Ordnung.

Verwendete Literatur

Henrichsmeyer, Einführung in

die Volkswirtschaftslehre, Stuttgart l978

Böventer, Einführung in die

Mikroökonomie, 4. Aufl., München l985

Münnich, Einführung in die

empirische Makroökonomik, Berlin l982

Bartling, H.; Luzius, Grundzüge

der Volkswirtschaftslehre, 4. Aufl., München l983

Stobbe, Volkswirtschaftslehre

1, Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 4. Aufl., Berlin l976

|